環境中における水銀挙動の解明

メンバーの紹介

Q1. プロジェクトメンバーをご紹介ください

| 氏名 | 児玉谷 仁 |

|---|---|

| 所属 | 理工学研究科・理学系 |

| 職名 | 准教授 |

| 学位 | 博士(学術) |

| URL | https://ris.kuas.kagoshima-u.ac.jp/html/100005057_ja.html |

| 氏名 | 一谷 勝之 |

|---|---|

| 所属 | 農学部 |

| 職名 | 教授 |

| 学位 | 博士(農学) |

| URL | https://ris.kuas.kagoshima-u.ac.jp/html/100004748_ja.html |

| 氏名 | 冨安 卓滋 |

|---|---|

| 所属 | 理工学研究科・理学系 |

| 職名 | 教授 |

| 学位 | 博士(理学) |

| URL | https://ris.kuas.kagoshima-u.ac.jp/html/100004478_ja.html |

研究・開発のきっかけ・背景

Q2. この研究を始めたきっかけを教えてください

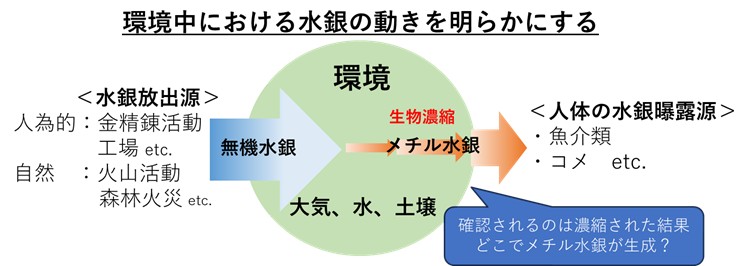

水銀は古代から人類に使われてきた金属で、身近なところでは蛍光灯や温度計、朱肉などで利用されてきました(これらは無機水銀と呼ばれる水銀の形で利用されています)。この水銀の毒性が広く一般的に知られるようになったのは、水銀の形の一つである「メチル水銀」により発生した水俣病によるものかと思います。実は、このメチル水銀は、環境中に存在する無機水銀から自然に作られてしまいます。人類が世界中で水銀を使ってきた結果、無機水銀が環境中に広がり、そのごく一部がメチル水銀となり、海洋などでは食物連鎖でマグロなどの大型魚類に蓄積していくことになります。この地球規模で起こる環境問題を解決するため、2017年に国際的な水銀規制条約「水銀に関する水俣条約」が発効されました。2027年に蛍光灯の製造・輸出入が止まるのは、この条約が基になっています。一方、鹿児島では、昔から金採掘が盛んで、金鉱石から金を取り出す金精錬活動のために水銀を使っていた場所が多くあります。また、桜島など火山噴出物にも水銀は含まれています。そこで鹿児島大学理学部では1975年ごろから半世紀にわたり環境中での水銀の動きや、どのようにその形を変化させるのか研究を進めてきています。

これまで人体のメチル水銀の曝露経路は、水俣病の経緯もあり、主に魚食によるものと考えられてきました。しかし2006年に、中国の水銀鉱山地域で栽培されたコメが周辺住民のメチル水銀の主要な曝露経路となっているという研究報告が発表されました。そこで我々は、これまで研究されてきた海洋生態系だけでなく、陸域生態系での水銀の動きについても明らかにしていくため、本プロジェクトをスタートしました。

研究概要

Q3. この研究の概要を教えてください

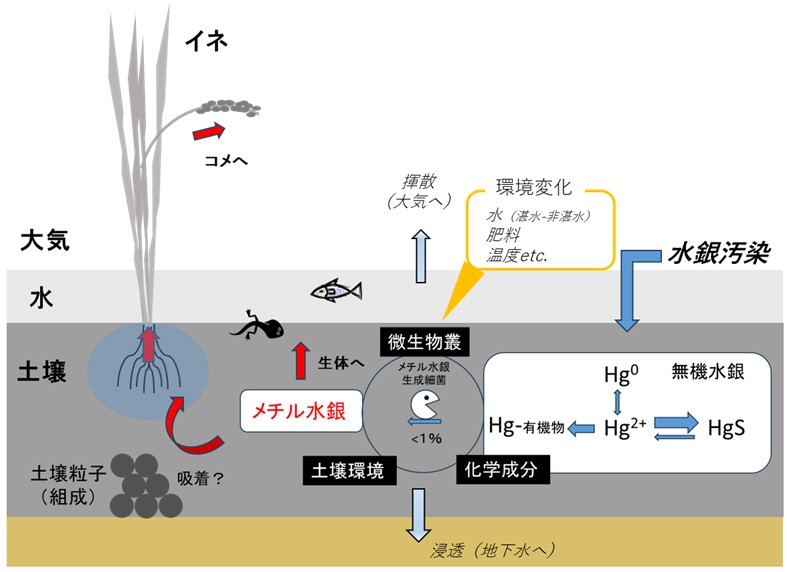

現在、特に水田での水銀の動きについて力を入れて研究を進めています。無機水銀によって汚染を受けた水田土壌において、どのようにメチル水銀が生成するのか、また土壌のメチル水銀がどのようにイネ(コメ)に蓄積するのかなどを明らかにすることが目的です。具体的には、土壌に存在する特定の細菌が無機水銀からメチル水銀を作ることが報告されていますので、日本各地から様々な種類の土壌を集め、無機水銀を加えて、土壌化学成分、細菌叢(細菌の集合体)、メチル水銀濃度の変化を数ヶ月間にわたり追跡するなどの実験や、無機水銀を加えた土壌でイネを育て、土壌での無機水銀のメチル水銀への変化と、イネの各部位に含まれる水銀の形とその濃度の関係を調べるなどの実験をしています。またイネの品種により蓄積する水銀濃度が異なるか、同一水田で異なる品種のイネを育成して含まれる水銀を調べたりもしています。さらに水田は代替湿地として昆虫や爬虫類、鳥類などの生態系と密接に関係しているため、これら生態系への影響などについても興味を持って研究を進めています。

これまでの成果

Q4. これまで明らかになってきた成果をご紹介ください

水田が水銀汚染を受けたと仮定して、10 mg/kgとなるように水田土壌に無機水銀を加え(日本の土壌汚染対策法による基準値15 mg/kg)、バケツ栽培でイネを育てたところ、日本における魚の水銀基準値(0.4 mg/kg)を超えるメチル水銀濃度を持つ玄米が収穫されました。最も細菌に利用されやすいとされる水銀イオン(無機水銀の形の一つ)での実験でしたが、思っていたより簡単に土壌でメチル水銀が生成し、そのメチル水銀だけがコメに蓄積することに驚きました。また水銀は、汚染の有無に関係なく土壌に普遍的に存在しているため、コメにはごく少量ですが、メチル水銀が含まれます。よって中国、シンガポール、タイなどでは、コメに含まれる水銀に基準値(例えば中国は0.02 mg/kg以下)があります。数年前から、日本国内で市販されている白米に含まれる水銀を測定していますが、ほとんどは0.003 mg/kg以下のため、安心はできたものの、水田土壌や含まれる水銀濃度により、コメに含まれる水銀濃度は大きく異なることが予想されるため、水田ごと(地域ごと)の調査が必要かもしれないと考えているところです。

研究成果の活用・企業等への

アピール

Q5. 得られた結果は今後社会でどのように活用されることを期待しているでしょうか

水銀汚染は過去のことで現在は関係ないと思われているかもしれませんが、工場排水などによる人為的な汚染以外にも、火山噴火などでも水銀汚染は起きてしまいます。また金精錬活動に伴う水銀汚染は、南米や東南アジア諸国において現在進行形の問題です(写真はインドネシア共和国での金精錬活動の様子)。形は変わっても水銀自体は元素なので決して消滅しません。特に土壌は、長く時間をかけて形成されるため、過去の汚染の影響から、現在の汚染がこれからの未来に引き起こす影響についてまで考える必要があります。また少なくとも土壌の水銀汚染が、世界人口半分の主食であるコメのメチル水銀汚染を引き起こすことは明らかです。本プロジェクトの成果により、土壌の水銀汚染がコメの汚染や生態系にどのような影響を与えるのか評価できるようになり、また汚染が起こった際の影響を最小限に食い止める方法の確立に繋がればと思っています。加えて現在、日本にはコメに含まれる水銀に関しての基準値がありません。コメに含まれる水銀についての研究成果が、国内の法整備と対策に繋がればと思います。そしてその際は主食の米だからこそ、伝え方も慎重に検討することが大切だと考えています。