認知症予防および介護予防に向けた早期発見・早期対策の実証プロジェクト研究

メンバーの紹介

Q1. プロジェクトメンバーをご紹介ください

| 氏名 | 牧迫 飛雄馬 |

|---|---|

| 所属 | 医学部保健学科 |

| 職名 | 教授 |

| 学位 | 博士(スポーツ科学) |

| URL | https://makizako-lab.work/home/ |

| 氏名 | 白土 大成 |

|---|---|

| 所属 | 医学部保健学科 |

| 職名 | 助教 |

| 学位 | 博士(保健学) |

| URL | https://makizako-lab.work/home/ |

| 氏名 | 三宅 悠斗 |

|---|---|

| 所属 | 医学部保健学科 |

| 職名 | 特任研究員 |

| 学位 | 学士(保健学) |

| URL | https://makizako-lab.work/home/ |

研究・開発のきっかけ・背景

Q2. この研究を始めたきっかけを教えてください

理学療法士としての経験で、在宅訪問で介護が必要な方にリハビリテーションを行っていましたが、その段階での劇的な機能改善は正直難しいのが現実です。「いかに機能が低下しないようにするか」、「いかに介護する人の負担を減らすか」などに焦点がいきがちですが、そもそも介護が必要な状況にならないためにどうしたらいいかを考えると、やはり元気な状態のときに始められることを続けること。そして危険なサインが出たらなるべく早く対処することが重要だと実感しました。そのような要介護を予防するためのリスクの発見や対処という領域での研究が重要と意識したのがきっかけです。

年1回の検診は病気やそのリスクを見つけるものです。一方、我々が取り組んでいるのは、病気とまでは言わないものの、放っておくと介護が必要な状況に近づくサインを知るためのものです。医学的な検査では引っかからないレベルのものですが、「なんとなく不安、なんとなく弱ってきた」と思っていることを客観的に知ることが大切です。

研究概要

Q3. この研究の概要を教えてください

認知症及び要介護のリスクを早期発見し、早期対策を講じて、その効果を実証していくものです。現在、自治体ごとにさまざまな事業が行われてはいるものの、データを一元的にプラットフォーム化するまでには至っておらず、全体で見たときの効果が示されていない状況です。そこで、産学官連携でデータベースプラットフォームを構築し、それを活用した認知症予防・介護予防の施策をより高度なものにしていくことをミッションとして掲げています(図1)

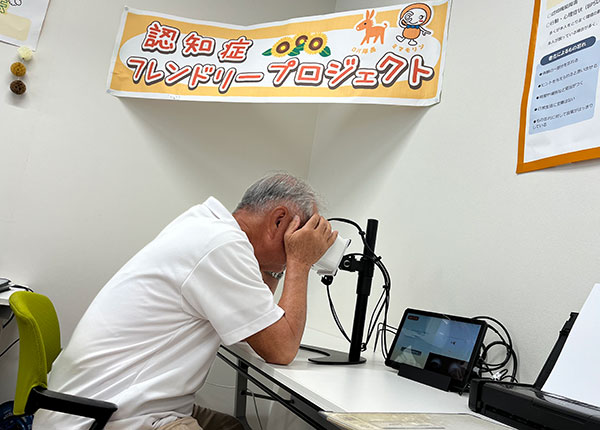

「KU-AI (Kagoshima University, Aging and Innovation) Study」とし、奄美市や龍郷町、垂水市で高齢者を対象に早期スクリーニング※を行っています。これまでの健康チェックは紙ベースでしたが、タブレットに変更して事業を効率化。認知機能検査はVRを用いて評価しています。デバイスを活用した実測データに、公的データや日常データを紐づけて、予防に必要なデータベースを作成することを目標にしています。

※スクリーニングとは・・・病気の早期発見や予防のために行う検査

これまでの成果

Q4. これまで明らかになってきた成果をご紹介ください

2024年に大規模に取り組み始めたばかりなので、具体的な成果はこれからです。実績としてお伝えすると、奄美市と龍郷町の約250名のスクリーニング、奄美市おいてはデジタルデバイスを活用したデータプラットフォームを作成するためのシステムの構築に取り組み、予備的に実装し始めている段階です。鹿児島市においては約450名の実測の評価を実施して、その方々の機能評価のデータでプラットフォームを作成している段階です。

研究成果の活用・企業等への

アピール

Q5. 得られた結果は今後社会でどのように活用されることを期待しているでしょうか

最終的に「予防事業の効果検証」や「フレイルや認知症の発症リスクの予測」など、介護予防ソリューションに繋がることを期待しています。また、介護費や医療費など社会保障費が逼迫していますので、認知症予防や介護予防の活動に積極的な方が増えることによって、社会保障費の削減につながることも期待しています。現在、各自治体での予防の取り組みに対する客観的な効果として十分に示すことができていないので、まずはそれを示すことで、より根拠をもって多くの高齢者に参加いただくことが大切だと考えています。