新興感染症に対する次世代型RNAウイルスベクターワクチンの開発研究

メンバーの紹介

Q1. プロジェクトメンバーをご紹介ください

| 氏名 | 松本 祐介 |

|---|---|

| 所属 | 共同獣医学部 |

| 職名 | 准教授 |

| 学位 | 医学博士 |

| URL | https://ymatsu02.wixsite.com/matsumoto-lab |

研究・開発のきっかけ・背景

Q2. この研究を始めたきっかけを教えてください

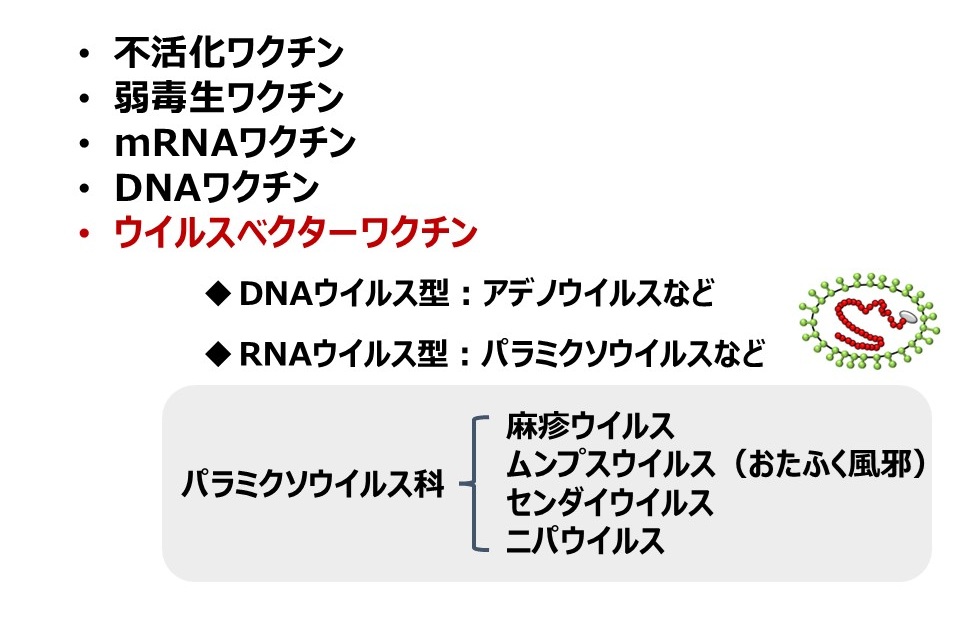

ワクチンにはさまざまな種類があり、その中の一つにウイルスベクターワクチンがあります。ベクターというのは「運び屋」という意味で、ウイルスに遺伝子を運ばせる方法です。

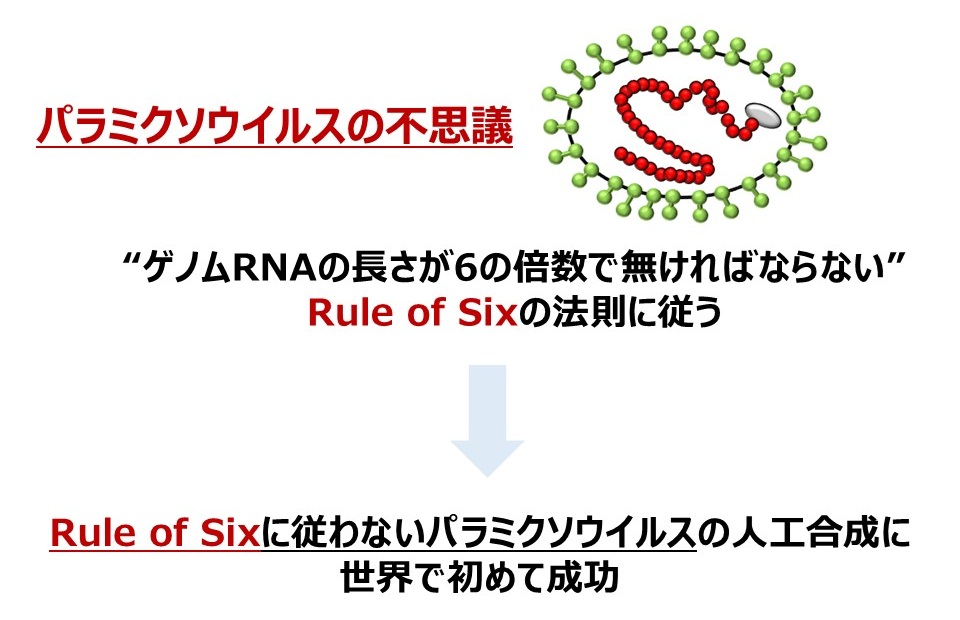

ベクター候補の一つに、パラミクソウイルスというものがあります。パラミクソウイルスは数千種類あるとされていますが、不思議なことにすべてのパラミクソウイルスは、ゲノムRNAの塩基数が6で割り切れます。つまり、6の倍数でないと増えることができません。そんなウイルスはこの地球上にパラミクソウイルスだけです。これは「Rule of Six」と呼ばれる法則です。どうしてこのような法則が存在するのか、その理由を知りたくてこの研究を始めました。

研究概要

Q3. この研究の概要を教えてください

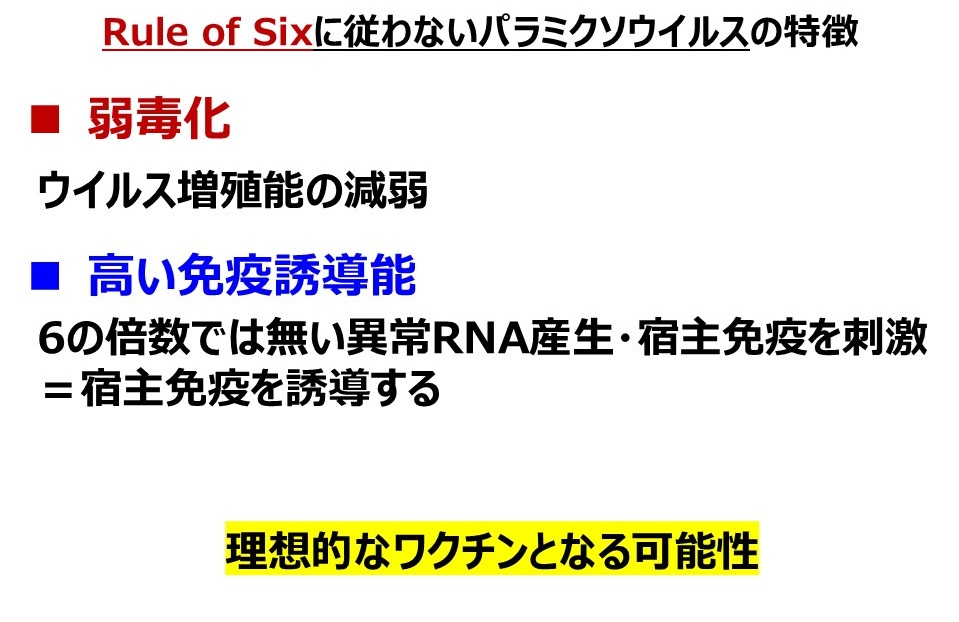

先ほどお伝えしたとおり、パラミクソウイルスはゲノムRNAの塩基数が6の倍数でなければ増えることができません。私はこれまでウイルスがコピーを増やす仕組みを研究してきました。その研究においてウイルスの人工合成も日常的に行っています。あるとき、ウイルスが30倍以上に自身のコピーを増やす能力を獲得できる変異を発見したのです。これを応用し、ウイルスを少し変えるだけで、「Rule of Sixに従わない」つまり、6の倍数でなくても増殖することができるパラミクソウイルスを人工的に作り出すことに世界で初めて成功しました。

これまでの成果

Q4. これまで明らかになってきた成果をご紹介ください

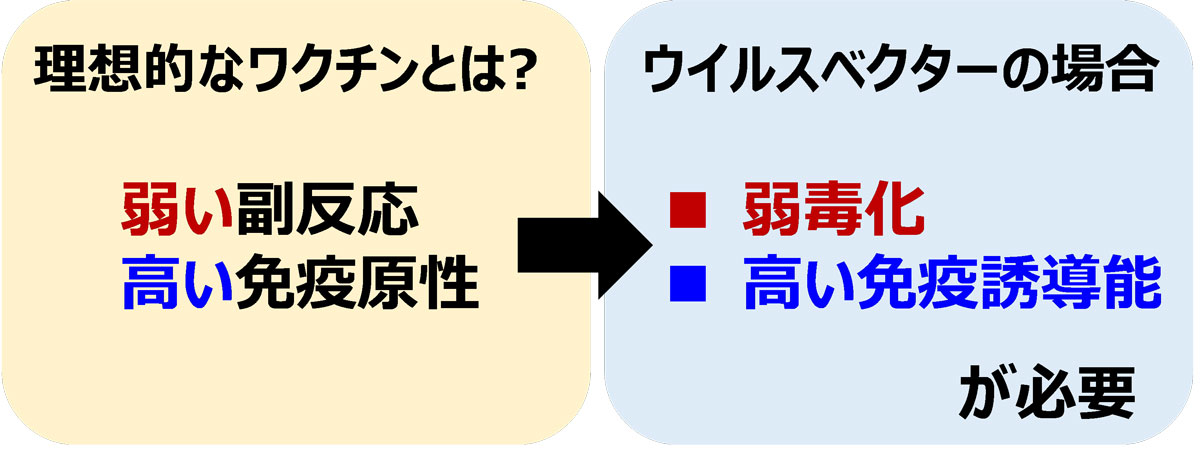

理想的なワクチンの条件は、「副反応が弱いこと(=弱毒化されている)」かつ、「免疫をつける力が高いこと(=高い免疫誘導能)」です。今回新たに創った「Rule of Sixに従わないパラミクソウイルス」は、増殖はするものの、そのスピードは遅いことがわかりました。つまりそれは「弱毒化されている」ということを意味します。次に免疫の特性も調べてみたところ「高い免疫誘導能がある」可能性を持つことも分かりました。「Rule of Sixに従わないパラミクソウイルス」は、理想的なワクチンの2つの条件をクリアしているのではないかと考えたのです。

研究成果の活用・企業等への

アピール

Q5. 得られた結果は今後社会でどのように活用されることを期待しているでしょうか

新しい感染症は、新型コロナウイルス以前も約5年〜10年間隔で出現しています。つまり、いつ新たな感染症が出てきてもおかしくないのです。しかしほとんどの場合、治療法やワクチンが存在しません。そこで、「Rule of Sixに従わないパラミクソウイルス」をベクターワクチンとして応用し、今後出現する新たな感染症対策に役立てることを目指しています。本ワクチンは、現在、AMED(日本医療研究開発機構)事業である「全てのパラミクソウイルスに対応する弱毒ワクチン開発機構と新規ワクチンベクターへの応用」にて開発中です。