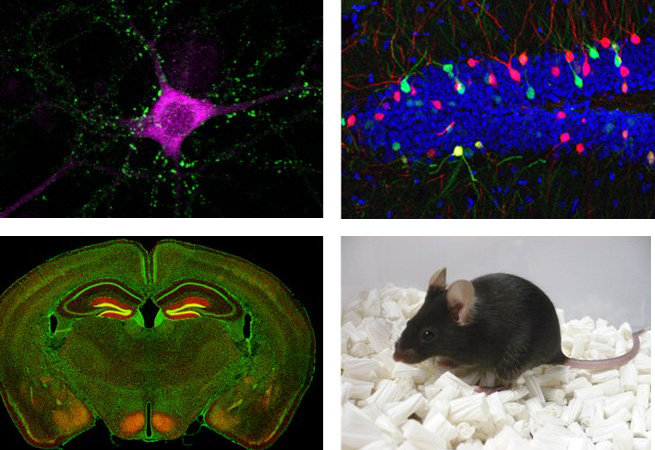

神経活動依存的遺伝子による神経回路および認知機能の調節機構解明

メンバーの紹介

Q1. プロジェクトメンバーをご紹介ください

| 氏名 | 奥野 浩行 |

|---|---|

| 所属 | 医歯学総合研究科 生体機能制御学講座 生化学・分子生物学分野 |

| 職名 | 教授 |

| 学位 | 博士(医学) |

| URL | https://www3.kufm.kagoshima-u.ac.jp/biochem2/ |

| 氏名 | 原口 みさ子 |

|---|---|

| 所属 | 医歯学総合研究科 生体機能制御学講座 生化学・分子生物学分野 |

| 職名 | 准教授 |

| 学位 | 博士(医学) |

| URL | https://www3.kufm.kagoshima-u.ac.jp/biochem2/ |

| 氏名 | 城山 優治 |

|---|---|

| 所属 | 医歯学総合研究科 生体機能制御学講座 生化学・分子生物学分野 |

| 職名 | 助教 |

| 学位 | 博士(医学) |

| URL | https://www3.kufm.kagoshima-u.ac.jp/biochem2/ |

| 氏名 | 鈴木 健 |

|---|---|

| 所属 | 医歯学総合研究科 生体機能制御学講座 生化学・分子生物学分野 |

| 職名 | 特任助教 |

| 学位 | 博士(人間科学) |

| URL | https://www3.kufm.kagoshima-u.ac.jp/biochem2/ |

研究・開発のきっかけ・背景

Q2. この研究を始めたきっかけを教えてください

私は大学院修士課程ではがんの研究に従事していました。「最初期遺伝子」とは細胞増殖シグナルに応答して最初に出てくる遺伝子です。がん細胞は元々普通の細胞ですが、何かの変異が入って「増えなさい」というシグナルが入りっぱなしになると無秩序に増えてしまいます。シグナルを核で受けて速やかに転写が起こる、fosやjun, mycなどの最初期遺伝子が重要であるということは、1980年代のがん研究分野では認識されていました。

あるとき、「同じ遺伝子が大脳の神経細胞にも発現する場合がある」ということを知って興味を持ったのが、神経科学研究に進んだきっかけです。がん細胞は分裂しますが、神経細胞は分裂しません。分裂するような細胞に必要なものが、なぜ神経細胞にも出るのだろうということに興味を持ちました。分裂しないのであれば、神経細胞同士のつながり、すなわち神経回路に変化が生じるのではないかと考えたのです。記憶のメカニズムにも興味があったので、博士課程以降は記憶と遺伝子の関係の研究を進めていきました。その後、留学先の研究室で研究を行っていた、最初期遺伝子の一つArc遺伝子(*)に興味を持ち、このArc遺伝子に注目して研究を続けてきました。

*Arc遺伝子(activity-regulated cytoskeleton-associated protein)は、神経細胞の活動に応じて発現が調節される遺伝子です。この遺伝子は、特に大脳皮質や海馬の神経細胞で発現し、神経細胞間の情報伝達や学習・記憶に重要な役割を果たしています。

研究概要

Q3. この研究の概要を教えてください

記憶には、数秒から数時間の短期記憶、数日から数ヶ月の長期記憶、そして一生残る記憶など、持続時間によって分類されるクラスがあります。これらの記憶はそれぞれ脳の異なる場所が使われていることが分かっています。記憶を担う神経回路が時間とともに切り替わっているのです。そしてこの切り替わりには、学習時や記憶を思い出すときに活動した神経細胞によって発現が誘導される遺伝子群―上記、最初期遺伝子を含む―が関わっていると考えられています。私たちは神経活動を亢進させた神経細胞で発現する遺伝子を網羅的に解析することにより、数百種類の遺伝子がその発現を神経活動依存的に変化することを見出しています。このように神経活動依存的に発現が変化する遺伝子が、どのように記憶を始めとする脳の機能を調節しているかの研究をしています。

なお、神経活動的遺伝子は脳の発達や機能維持にも重要な役割を担っていて、その発現調節の破綻は発達障害や精神疾患と関連することが、臨床研究などから明らかになっています。

これまでの成果

Q4. これまで明らかになってきた成果をご紹介ください

具体的な成果はこれからであり、現時点で詳細はお伝え出来ませんが、いろいろなプロジェクトを平行しておこなっており、例えば、Arc遺伝子は長期記憶からさらに長期間持続されるような記憶への変換に必要であることが分かってきました。また、神経細胞の形態調節や認知機能の調節に関わる可能性が高い新たな遺伝子も特定しつつあります。

研究成果の活用・企業等への

アピール

Q5. 得られた結果は今後社会でどのように活用されることを期待しているでしょうか

製薬会社などに興味を持っていただければ、共同研究を通じて、認知機能の増強や鬱などを含めた脳の病気、そして心の病気の治療に介入できるのではと考えています。