地域連携

〇鹿児島大学の地域連携の取組

| 2006年12月の教育基本法の改正により、「教育」「研究」に次ぐ大学の第3の使命として、学術の中心として高い教養や専門的能力を培うとともに、新たな知見を創造し、その成果をひろく社会に提供して「地域社会への貢献」を行うことが明文化されました。 |

| 鹿児島大学では、地域の中核大学として「地域社会への貢献」を行うために、住民、行政、企業など様々な主体との連携を構築し、課題・ニーズを的確に把握して、研究シーズの活用や学生の参画を得ながら解決に努めています。 |

| 本学が行う地域連携活動は、行政の審議会等への協力、プロジェクトへのアドバイスなどはもとより、広範多岐にわたっています。 |

| 南九州・南西諸島域イノベーションセンターでは、地域課題の解決に向けた本学の「ワンストップ窓口」として、産学官連携や協働研究、学術コンサルタントなどの相談をお受けします。 |

〇ニュース(what’s new)

・本学の学生が企画提案した「鹿児島市交通局×鹿児島大学コラボトートバッグ」が発売開始(2025.4.1)

・2024年度活動報告書を作成しました。(2025.3.28)

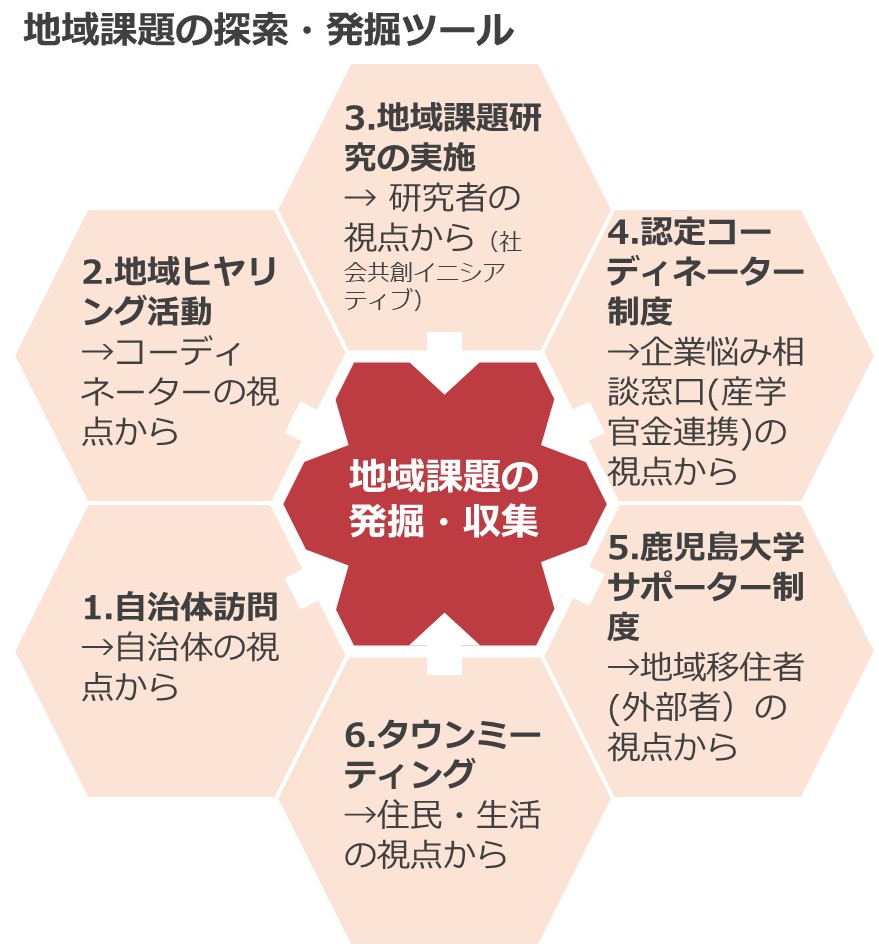

〇地域連携活動:[地域課題の発掘・収集]

※)マイクロニーズ:これまで地域の人々にとって自然・当然な事象であり,課題として認識されていなかったが,地域外の観察者により明確に課題として認識され,かつその解決過程においてイノベーションが期待される潜在的課題 。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ・鹿児島大学奄美拠点に地域連携コーディネーターを配置 |

| ・市電グッズ【鹿児島大学 × 鹿児島市交通局コラボ・トートバッグ】の商品化 |

| ・「地域課題の解決や新たな価値創出に資する人材育成及び事業創出」に関する連携協定の取組 |